(県内全てを網羅しているわけではありません。今後も更新していきます。)

【トピックス】大分県中津市耶馬溪町金吉で発生した岩盤崩壊について(熊本幹事)→資料(PDF)

以下、大分県内の地質見学のポイントをいくつか紹介します。

|

【場所】宇佐市安心院町鶴、国道500号線から東椎屋の滝へ向かう分岐点から少しいくと津房川にかかる橋がある。左はその橋から見た河床。 |

| 【説明】この河床には花崗岩が露出している。 細粒ないし中粒の等粒状で、石英、カリ長石、斜長石、そして大きさ2〜4mm程度の黒雲母を含んでいる.。 |

|

|

【場所】宇佐市安心院町鶴(上記の河床) |

| 【説明】花崗岩中には写真のように白色のアプライトやペグマタイトの岩脈が診られる。 | |

|

【場所】宇佐市安心院町龍王 |

| 【説明】仙の岩と呼ばれる断崖で、新第三期中新世後期の宇佐火山岩類のラハール堆積物が浸食を受けてできた奇岩である。 | |

|

【場所】宇佐市安心院町東椎屋の滝 |

| 【説明】約200万年前の人見岳火山岩類(輝石安山岩)の柱状節理が発達する東椎屋の滝。滝の高さは約80mである。大きさ4〜6mm程度の斑晶を含む斜方輝石単斜輝石安山岩であり、下部には凝灰角礫岩がある。 | |

|

【場所】宇佐市安心院町丸田、国道500号線をアフリカンサファリ方面へと進むと丸田で津房川へと降りる道路がある。 丸田地域の河床および両岸の崖に露出している。 |

| 【説明】中粒から粗粒の花崗閃緑岩で、石英、斜長石、カリ長石、角閃石、黒雲母からなり、黒雲母のK-Ar年代として78.2±3.9Maという年代値が得られている。(笹田,1987) | |

|

【場所】大分市野津原町山中。国道442号を大分から朝地に向かって進み、山中地区の道路の北側の崖。写真の左側に小さな滝がある。 |

| 【説明】国道の北側の崖にやや白っぽい岩石が見られる。これは山中花崗岩と呼ばれるもので、 中粒ないし粗粒でホルンブレンド、黒雲母、石英、斜長石などからなり、角閃石のK-Ar年代として103±5Ma という値が得られている。(高木ほか,2000) |

|

|

【場所】臼杵市門前。国道217号(熊崎バイパス)を臼杵の市浜橋のところから門前方向へと入り川沿いに進み白馬渓という景勝地に入る。 |

| 【説明】臼杵市を流れる臼杵川沿いに石英閃緑岩が分布している。代表的な露頭は、白馬渓(左の写真)という景勝地にある。 石英閃緑岩は、主成分鉱物として斜長石、ホルンブレンド、石英からなり、副成分として燐灰石、ジルコンなど。 全体に変質が進んでおり、黒雲母は完全に緑泥石+ぶどう石に変質している。 この岩石からは角閃石の年代として、247±8Maという値が得られている。(高木ほか,1997) |

|

|

【場所】臼杵市生の原。国道502号、生の原のバス停の近く。

|

| 【説明】国道502号線沿いの生の原に分布する庄ノ原変成岩類。この変成岩類は臼杵川火成岩類と大野川層群の間に断層で挟み込まれ、 主として泥質千枚岩からなり、その中には蛇紋岩等が脈状に入っている。泥質千枚岩の白雲母からは、 K-Ar年代として190±10Maという値が得られている。(寺岡ほか,1992) |

|

|

【場所】臼杵市、国道502号線の大工川で道路の南側の崖に露頭がある。 |

| 【説明】大工川付近の北縁断層に沿ってレンズ状に小岩体として存在している。 肉眼では暗緑色を呈し、一部に縞状をなすものがある。角閃石のK-Ar年代として124±6Maという値が得られている。(高木ほか,1997) |

|

|

【場所】臼杵市下ノ江。少年自然の家の下の海岸。 |

| 【説明】白亜紀の堆積岩である大野川層群海辺層中に見られるスランプ褶曲。閉じた褶曲で、褶曲軸面が直立している。 | |

|

【場所】豊後大野市大野町と大分市野津原町と境をなす山中に平成パークラインという比較的新しい道路がある。その道路沿いにみられる露頭。 |

| 【説明】白亜系大野川層群の最下部層にあたる霊山層は左の写真のような直径1mを超すような巨礫を含む礫岩層で特徴づけられる。 右は花崗岩礫の近接写真。この花崗岩礫からK-Ar年代として108±5Maという値が得られている。(高木ほか,2000) |

|

|

【場所】鶴見半島中津浦 |

| 【説明】四万十累層群蒲江亜層群槇峰層の層状チャートで、会誌第4号の表紙を飾っている。 | |

|

【場所】四浦半島高浜海岸 |

| 【説明】秩父累帯南帯尺間山層に見られる層状チャートの褶曲構造。会誌第5号の表紙を飾っている。 | |

|

【場所】姫島村大海海岸の崖 |

| 【説明】立て看板には「引曳褶曲」と記載されているが、実際は堆積構造の一つである脱水構造である。(会誌第8号 岡田・野田,2002) | |

|

【場所】中津市山国町千壷峡 |

| 【説明】猿飛の甌穴(ポットホール)である。川を流れてきた石が、河床の山国累層の安山岩を削って丸い穴をあける。それがしだいに大きくなり、やがて周囲の穴と結合して大きな窪みをつくりこのような淵をつくっている。 | |

|

【場所】中津市本耶馬渓町青の洞門 |

| 【説明】いわゆる耶馬溪層(火山砕屑岩類)の凝灰角礫岩と凝灰質砂岩泥岩層で、禅海和尚が、石工たちを雇ってノミと槌だけで30年かけて掘り抜いたといわれている所。 | |

|

【場所】中津市三光鮎帰りの滝 |

| 【説明】国道212号線の鮎帰りのバス停下の河床にある滝。玄武岩の柱状節理によって落差数mの滝となっている。滝の幅は10m。全体が弧状をなしている。名前の由来は山国川をのぼる鮎が、この滝をのぼることができず帰ってしまうからといわれている。 | |

|

【場所】由布市庄内町阿蘇野 |

| 【説明】淡褐色の泥岩(下位)と灰色の砂岩(上位)の間にできた火炎構造である。上の砂岩が重なった時に、下の泥岩がまだ十分に固まっておらず、水を含んでいたために流動してこのような模様が出来た. 密度の大きい砂層が小さい泥層の上にあって、共に未固結状態である時、その境界面は密度の逆転によって重力的に不安定状態にあるので、砂層が急速に堆積した時とか、地震やスランピング(地すべり)などが引き金になって、砂層が層厚の不均等に対応して泥層中に沈みこみ、泥層はその間を上昇することによって形成される。 | |

|

【場所】豊後大野市緒方町赤川(あかご)トンネル手前の県道拡幅工事現場 |

| 【説明】白亜系大野川層群奥河原内層を覆う阿蘇Ⅳ火砕流。残念ながら現在ではモルタル被覆されて観察できない。会誌12号の表紙の写真。 | |

|

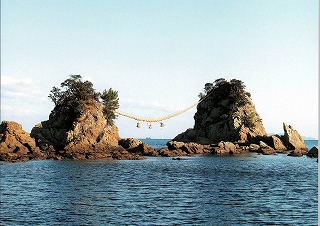

【場所】佐伯市上浦 |

| 【説明】四万十帯北帯にあたり、砂岩と頁岩が互層状に分布している。砂岩の硬質な部分が波浪の浸食に耐えて2つの岩礁が並んで残っている。三重県伊勢市にある二見浦にちなんで「豊後二見ヶ浦」と呼ばれている。右側を「男岩」、左側を「女岩」という。会誌13号の表紙の写真。 | |

|

【場所】由布市湯布院町塚原高原伽藍岳中腹 |

| 【説明】伽藍岳は、大分県由布市の別府市との境界近くにあるトロイデ型の活火山で、標高は1,045m、別名を硫黄山という。鶴見岳(1,375m)を主峰とする火山群の北端にあり、現在も噴気活動を行っている。写真の噴気口は2007年11月のときの状態である。塚原温泉から徒歩3分で到達できるが、入場は有料。 | |

|

【場所】杵築市大田横岳 |

| 【説明】新第三紀中新世の船部安山岩の露頭。普通輝石紫蘇輝石デイサイト溶岩からなり、数cm〜10数cmの板状節理が発達している。 | |

|

【場所】杵築市熊野南海岸 |

| 【説明】新第三期後期鮮新世の熊野層中の砂層には斜交層理が発達している。これは、砂粒が水流によって沖へ沖へと運搬・堆積することによって作られる構造で、層理面に対して斜めに交わることから斜交葉理またはクロスラミナと呼ばれます。 | |

|

【場所】大分市佐賀関町 |

| 【説明】三波川結晶片岩の黒色泥質片岩。細かい褶曲が見られる。結晶片岩は変成岩の一種で、広域変成作用により地下深部で剪断応力を受けて再結晶したため、雲母のような板状の鉱物や角閃石のような柱状の鉱物が方向性をもって配列し、岩石は片理と呼ばれる、面状構造を持つ。 | |

|

【場所】大分市佐賀関町 |

| 【説明】佐賀関半島中央部志生木周辺および半島先端部大黒に分布する三波川帯の蛇紋岩。佐賀関半島の蛇紋岩は、原岩の組織が部分的に残存しており、弱い変成作用を受けている。 | |

|

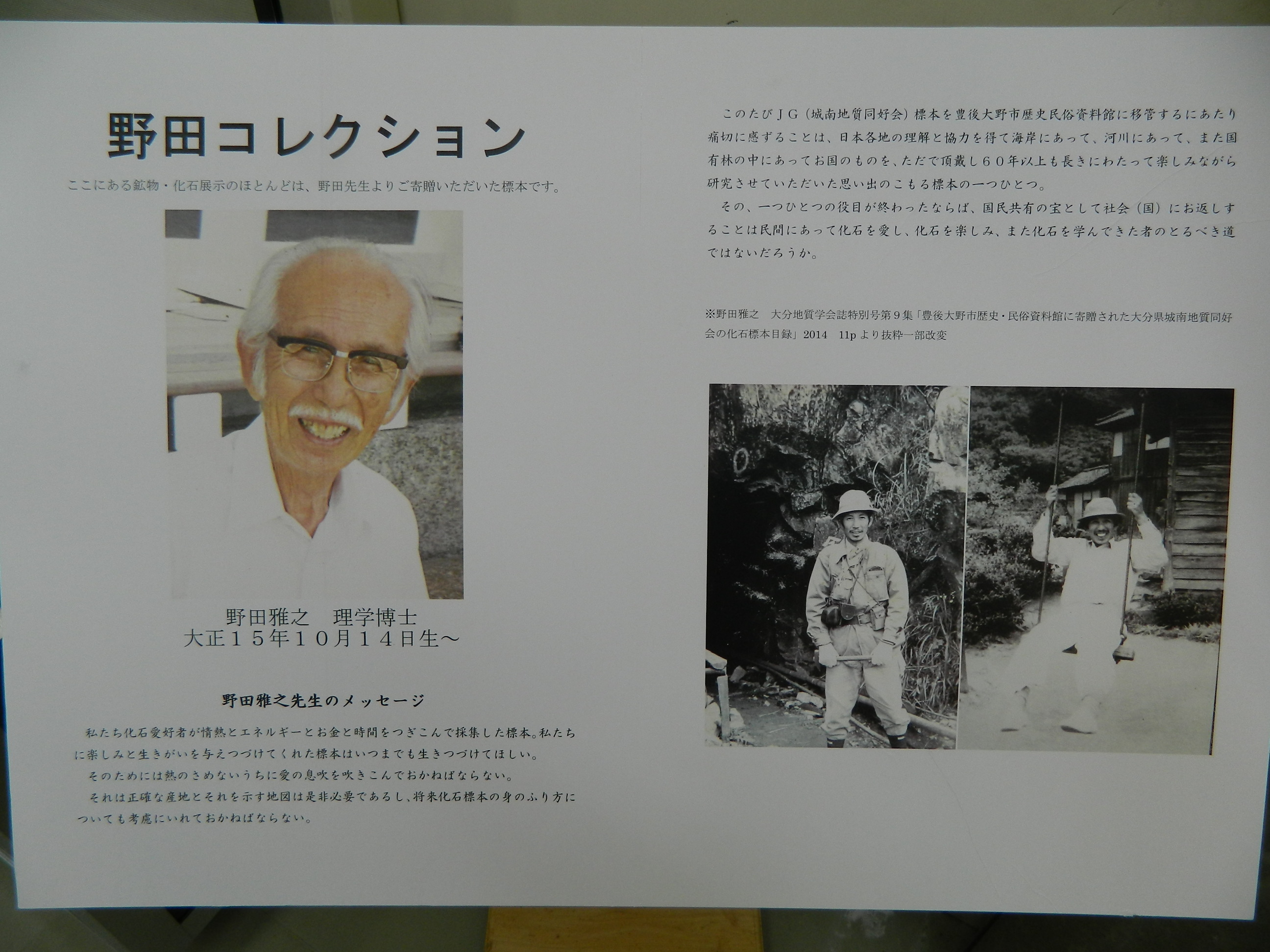

【場所】豊後大野市緒方町歴史民族資料館 |

| 【説明】資料館の展示 ①野田先生の紹介 ②野田コレクション ③大分県の石3つ ③大野川層群の化石 |

|

|

|

|